気候変動

脱炭素ビジョン

SGホールディングスグループ 脱炭素ビジョン

脱炭素社会を目指す背景

近年、気候変動に起因する甚大な風水災、干ばつや水不足、生態系への影響などが発生し、その対応は喫緊の課題となっています。世界的にカーボンニュートラルに向けた潮流が加速する中、2015年にパリ協定が採択され、2020年には日本が2050年にカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。脱炭素社会への移行が急速に進む中、企業における排出削減の取り組みが重要になっています。

当社グループが脱炭素に取り組む理由

日本のCO2排出量のうち、自家用車を含む運輸部門の排出量は約17%※を占め、その影響は大きいと認識しています。運輸部門に含まれる旅客や貨物の輸送は、多くの産業や日常生活に深く関わる機能であり、脱炭素社会の実現に向けて輸送における排出削減は重要です。

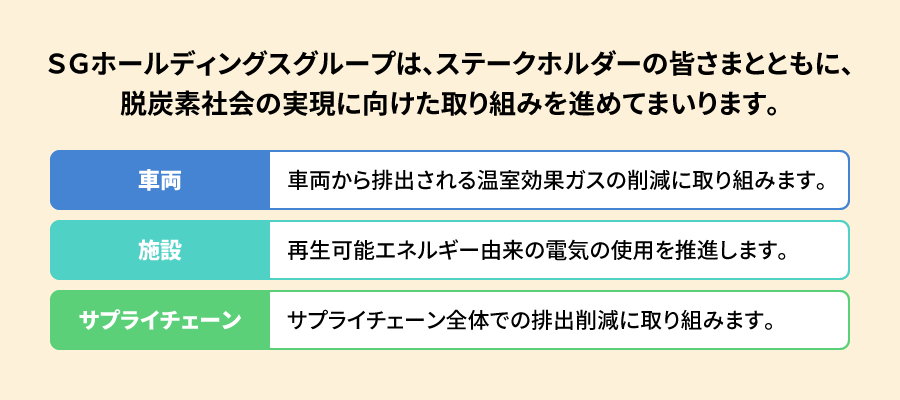

当社グループは総合物流事業を展開し、多くの貨物自動車を使用しています。物流という社会インフラを担う企業グループとして、脱炭素社会に向けた取り組みは責務であると認識し、世界的な喫緊の課題である地球温暖化防止への対策をこれまで以上に強化すべきであると捉えています。ステークホルダーの皆さまとも協力しながら、サプライチェーン全体での排出削減に取り組みます。

※国土交通省Webサイト「運輸部門における二酸化炭素排出量」参照、数値は2021年度の実績

排出削減目標

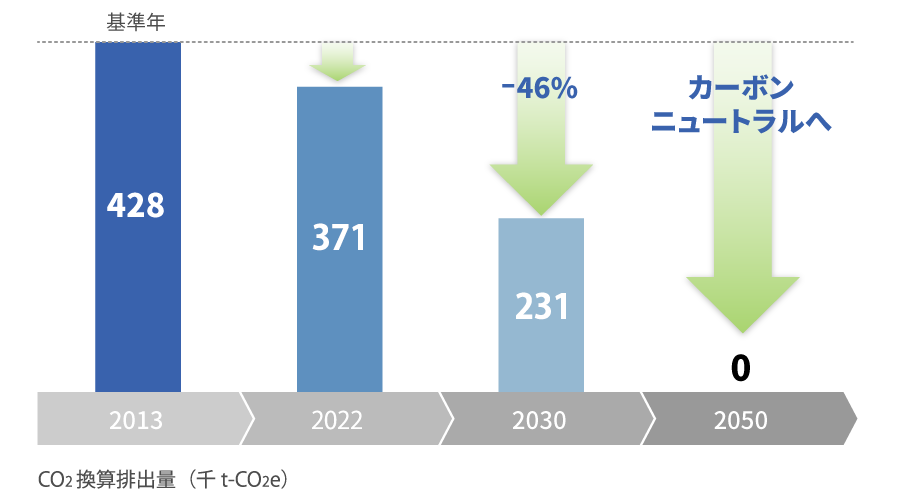

| 対象 | 目標 |

|---|---|

| scope1・2 | 2030年:CO2排出量46%減(※2013年度比) 2050年:カーボンニュートラルを目指します。 |

| scope3 | サプライチェーン全体での排出削減に取り組みます。 |

scope1・2削減イメージ

移行計画(国内)

| 2024年度実績 | 2030年度目標 | |

|---|---|---|

| EVを含む環境対応車導入率 | 92.1% | 98% |

| 電力使用量に占める再エネ率 | 56.4% | 40% |

削減水準と前提条件

- 削減水準

- 日本の排出削減目標に沿うものとする

カーボン・クレジット等の活用によるオフセット分も含める - 前提条件

- 第6次エネルギー基本計画の2030年の電源構成※の実現

(※非化石59%:再エネ36~38%、原子力20~22%、水素・アンモニア1%)

※社会情勢により国の削減水準や前提条件に変更があった場合、排出削減目標を再検討する可能性があります。

バウンダリ(対象範囲)

国内グループ会社を対象範囲とします(海外グループ会社は順次対応を検討します)

モニタリング

- scope1・2・3を集計し、第三者検証を実施します。

- モニタリングにより、優先的にGHG削減を実施しなければいけない分野を特定し、削減施策を新たに講じるなどの対応をしていきます。

排出削減施策

| 項目 | 主な施策 |

|---|---|

| 車両からの排出削減 |

|

| 施設からの排出削減 |

|

| 森林資源の活用による排出削減 および吸収 |

|

| 脱炭素社会に資する削減施策 |

|

※建設にかかる原材料調達から加工、輸送、建設、廃棄時に排出されるCO2

解説動画

SGホールディングスグループの脱炭素ビジョンを動画で分かりやすく解説しています。

気候変動に関する体制

気候変動にかかる責任者

SGホールディングスグループでは、気候変動にかかるグループの方針や対応についての統括責任者を代表取締役社長が担っています。気候変動に関する課題は、代表取締役および取締役が委員を務めるサステナビリティ委員会で報告・議論され、必要に応じて取締役会に報告されます。

リスクマネジメント

気候変動リスクは当社グループのリスクマネジメントに組み込まれており、年1回のアセスメントを行っています。

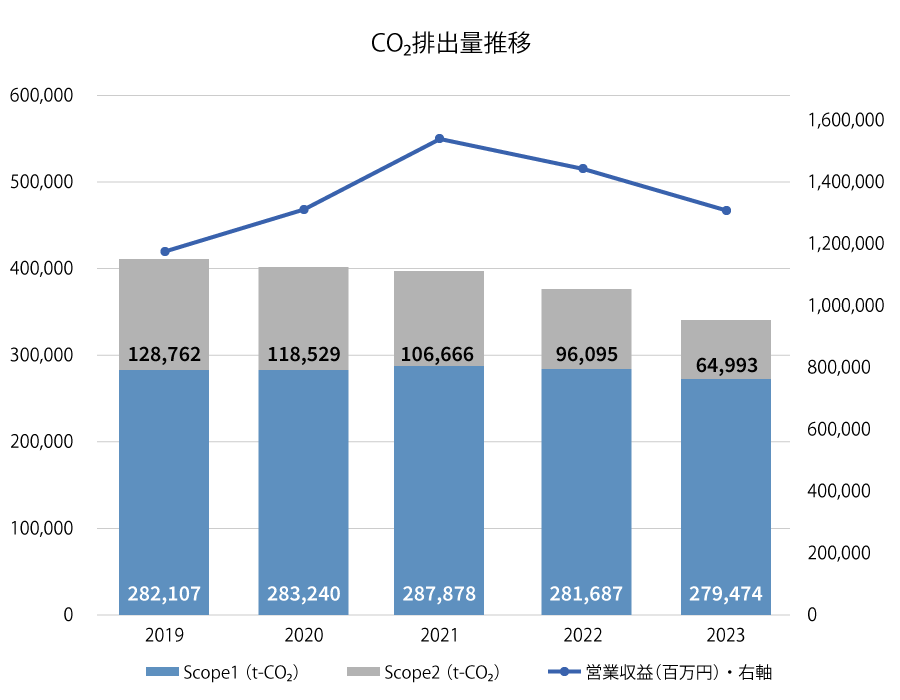

CO2排出量実績

※GHG排出量データの詳細はESGブックをご覧ください

脱炭素に向けた取り組み

車両からの排出削減

環境対応車(EVなど)の導入

SGホールディングスグループでは、環境への負荷が少ない車両の導入を推進しています。

佐川急便ではEV軽自動車を順次導入していく予定で、排気ガスに含まれる大気汚染物質(窒素酸化物・粒子状物質など)が少ない天然ガストラックや、燃費の良いハイブリッドトラックなども導入しています。

保有車両内訳(国内)

2025年3月末時点

| 電気 | ハイブリッド | 天然ガス | クリーンディーゼル | 水素 | その他 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 127台 | 2,970台 | 1,183台 | 2万2,097台 | 27台 | 2,200台 | 2万8,604台 |

冷蔵冷凍EVトラックの導入

名糖運輸では、気候変動に関する課題に対し、次世代技術の導入による持続可能なコールドチェーンの実現に繋げるため、ゼロエミッションであるBEV(バッテリー式電気自動車)を導入し、将来のカーボンニュートラルに向けた業務運用を開始しています。試算では、1日65km運行で、同格のディーゼルトラックに比べ、年間のCO2を21%削減できます。

特に食品のコールドチェーンでは、貨物庫内を冷凍装置で常時低温に保ち、食品の安全・安心を担保しているため、より多くのエネルギーを使用します。環境課題と物流品質の両方を実現可能とする取り組みを進めています。

新たな大型冷凍車両の導入

ヒューテックノオリンでは、気候変動や将来の輸送能力不足などの課題に対応するため、7つの技術で低燃費・積載効率・物流品質の3つを向上させることを実現した新たな大型冷凍車両を導入しています。

| 機能 | 製造社 | 低燃費 | 積載 効率 |

物流 品質 |

効果 |

|---|---|---|---|---|---|

| (1)ハイブリッドシステム | 日野自動車 | 〇 | 新燃費基準 JH25モード 目標基準値達成 |

||

| (2)ショートキャブ | 〇 | 積載可能パレットを16→18枚へ増 | |||

| (3)電動冷凍機 | DENSO | 〇 | 〇 | CO2排出量 約16t-CO2/年削減可能 |

|

| (4)高性能断熱材 | 矢野特殊自動車 | 〇 | 〇 | 〇 | 前後の断熱壁は標準比半分の薄さ |

| (5)エアーサーキュレーション | 〇 | 〇 | 庫内温度のバラつきをなくし、均一に冷却可能 | ||

| (6)モーダルシフト対応 | 〇 | 〇 | RORO船への乗車可能 | ||

| (7)ロジソーラー | システック | 〇 | 〇 | 燃費削減 |

輸配送の効率化

SGホールディングスグループは、輸配送システム全体でGHG排出量の削減に取り組んでいます。

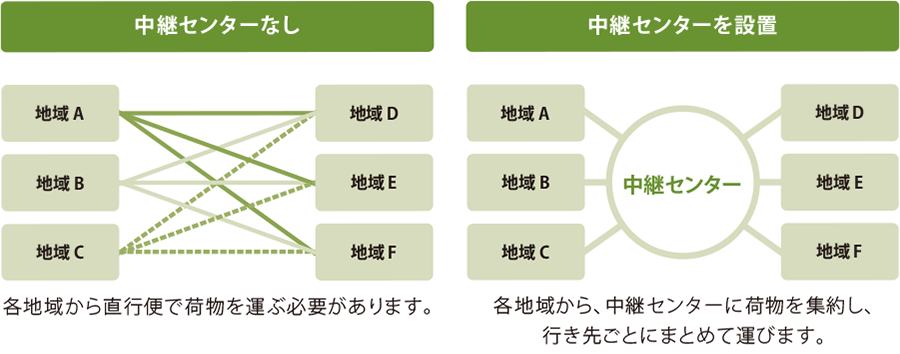

例えば、中継センターや佐川流通センター(SRC)を活用し、トラック使用台数を抑制することで、物流効率化を推進しています。2020年には、「次世代型大規模物流センター『Xフロンティア®』」内に、関東圏の複数の中継拠点を集約した中継センターが稼働しました。

中継センター(佐川急便)

中継センターの設置によりトラック台数を削減することができます。

佐川流通センター(SRC)

SRCは佐川急便の営業所と直結した物流施設で、各工程間のトラック輸送の削減が可能です。

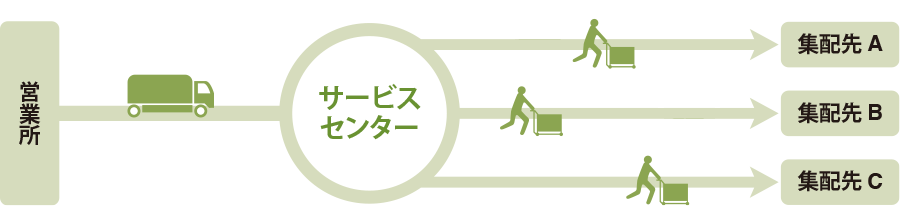

サービスセンターの設置

佐川急便は、トラックなどを使用せず台車や自転車などで集配を行う「サービスセンター(SC)」を全国に設置しています。また、営業所やサービスセンターでけん引タイプの電動アシスト自転車「TRIKE CARGO(トライクカーゴ)」を導入しています。「TRIKE CARGO」は最大積載量150kg※であり、自動車を使わずに一度に多くの荷物を運ぶことができます。

こうした取り組みにより、全センター合計で車両約1,500台分のCO2や大気汚染物質を排出削減しています。

※東京都など(各都道府県などの条例により異なります)

サービスセンターを設置した場合

モーダルシフト

佐川急便ではトラックによる貨物輸送を、列車や船の輸送など環境に対する負荷が少ない輸送方法に切り替えるモーダルシフトを推進しています。モーダルシフトは、CO2排出量の削減だけでなく、一度に多くのものを運べるため、省力化・省人化にも貢献しています。

列車による輸送

・スーパーレールカーゴ

2004年より、日本貨物鉄道と共同開発した電車型特急コンテナ列車「スーパーレールカーゴ」による宅配便の輸送を実施。東京-大阪間で上下それぞれの便を定期的に運行しており、東京-大阪間の全輸送量の約10%を担っています。上下合わせた合計積載量は10トントラック56台分に相当します。

・飛脚JR貨物コンテナ便

飛脚JR貨物コンテナ便は、佐川急便と日本貨物鉄道株式会社(以下、JR貨物)が共同で開発した鉄道を使用した輸送サービスです。長距離輸送にトラックではなく環境負荷の低い鉄道を使うため、輸送時におけるGHG排出量を約9割※削減できます。JR貨物と荷主さま・荷受人さまの間に佐川急便が入り、トラックで集荷を行い鉄道コンテナへの積み替えを行うことで、より簡単に鉄道輸送の利用が可能になります。

※駅から駅までの輸送に関わるGHG排出量を営業用トラックと比較した数値

船による輸送

これまでトラック輸送が主だった関東から九州への幹線輸送を、一部海上輸送に転換する取り組みを行っています。

東京九州フェリー株式会社、日本郵便株式会社と佐川急便の3社で2022年より実施している「高速フェリーを活用したモーダルシフト」は、第24回物流環境大賞(主催:一般社団法人 日本物流団体連合会)の特別賞を共同受賞しました。

今回の共同輸送を行うことで、トラック輸送と比較してCO2排出量205.6t-CO2e/年(約59%)の削減、およびトラックドライバーの運転時間6,204時間/年(約90.7%)の削減が見込まれています。

アイドリングストップ

佐川急便では、アイドリングストップを1997年より実施しています。お客さまへの配達・集荷でドライバーが車から離れる際や、営業所での荷物の積み降ろし作業中は、キーを抜きエンジンを停止させることで、排出ガスの抑制に努めています。

バイオディーゼル燃料の使用

佐川急便は、バイオディーゼル燃料などの製造・販売を行う株式会社ユーグレナと共同で、消費者の意志に基づいてCO2排出量削減の取り組みに参画できる「サステナブル配送プロジェクト」を実施しました。(実施期間:2023年6月~12月)

本プロジェクトは、お客さま(個人)・荷主(ユーグレナ社)・運送事業者(佐川急便)の三者が費用をそれぞれ負担し、通販における配送の一部に次世代バイオディーゼル燃料「サステオ」を使用することで輸送によるCO2排出量を削減する新しい取り組みです。

個人のお客さまから合計で845口(1000円/口)のご支援をいただきました。そのご支援金額と同額を両社も拠出し、佐川急便の車両約100台で約8,000リットルの次世代バイオディーゼル燃料「サステオ」を使用することで、4.11トン相当のCO2排出量を削減できました。

本プロジェクトの結果は、第三者機関による検証を受け、2024年3月31日付で検証声明書を取得しています。

検証声明書(PDF 454KB)

ニュースリリース

国内初※1の「サステナブル配送プロジェクト」により杉の木約5,500本相当、4.11 トンのCO2排出量削減を達成 | ニュースリリース | SGホールディングス (sg-hldgs.co.jp)

施設からの排出削減

事業所でのカーボンフリー電力導入

SGホールディングスグループの物件管理を統括するSGリアルティは、持続可能なまちづくりへの貢献や脱炭素社会の実現を目指し、環境に配慮した物流施設を開発しています。

2021年に竣工した「SGリアルティ東大阪」(大阪府東大阪市)においては、「省エネルギー(LED照明や高効率な空調設備を採用)」や「創エネルギー(太陽光発電システム)」などを活用、また夜間など創エネルギーが不足する際に外部から購入する電力をCO2フリー電力※1とすることで、施設内で使用する電力を100%再生可能エネルギーとしています。

本物件は、環境に配慮したサステナブルな施設として、建物の省エネ性能を評価する第三者機関の審査「BELS」(建築物省エネルギー性能表示制度、Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)で最高ランク5つ星、「ZEB(Net Zero Energy Building = ゼブ)※2」の認証を取得しました。また、2020年には建築環境総合性能評価システム(CASBEE)のAランクも取得しています。

※1CO2フリー電力

再生可能エネルギー由来の電力や、環境価値証書の活用によってCO2を排出しないとみなせる電力

※2ZEB

省エネルギーと創エネルギーにより、施設での一時エネルギー消費量が実質ゼロになる建物

カーポート型太陽光発電設備の導入

ヒューテックノオリンは、Green Communities株式会社とのPPA契約(電力販売契約)により、東北支店の従業員用駐車スペースにカーポート型太陽光発電設備を導入し電力供給をしています。

電力供給は年間で約244MWhと、東北支店の消費電力量全体の約8.4%をまかない、年間で127t-CO2の削減効果があります。

またカーポート型のメリットとして、夏季の遮熱や冬季の霜防止になり、自動車のアイドリング軽減にも繋がります。さらに荒天時の雨避けにもなり、従業員にも好評です。

自然冷媒機器への転換

ヒューテックノオリンは、自社の主要な冷凍冷蔵庫において、その冷却に使用する機器の冷媒を、今後すべて自然冷媒にする「自然冷媒機器への転換」方針を定めています。

【自然冷媒機器への転換】

ヒューテックノオリンは、自社の主要な冷凍冷蔵庫のうち、今後新たに導入する機器を100%自然冷媒とします。

※主要な冷凍冷蔵庫とは、当社が所有または管理する保管庫を指します。

※新たに導入する機器とは、新設する倉庫が対象となります。

※今後とは、2023年4月以降が対象となります。

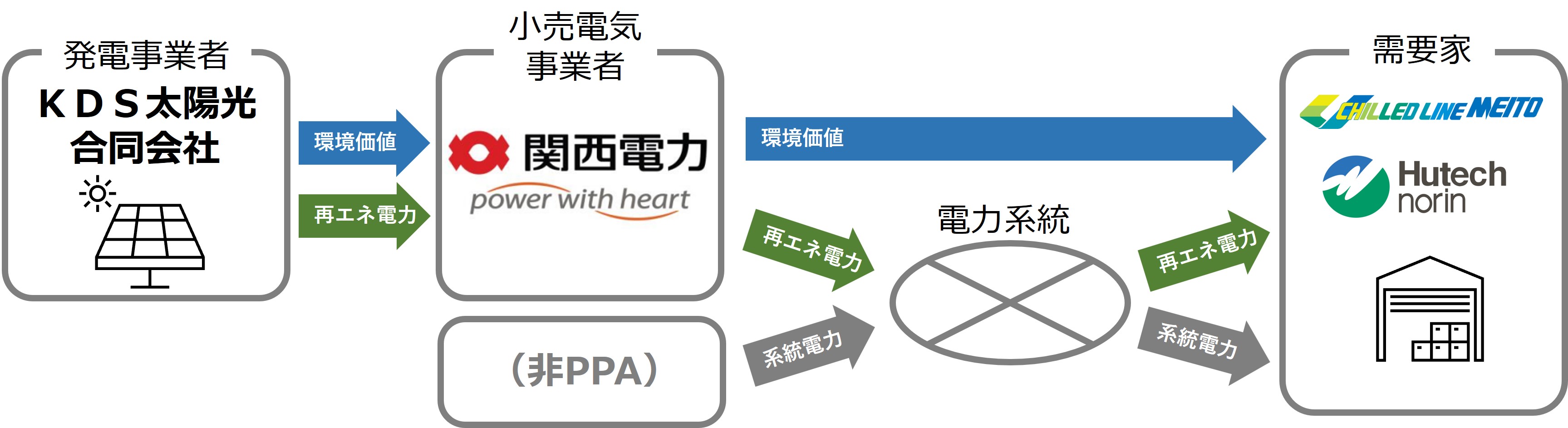

オフサイトコーポレートPPAの取り組み

コーポレートPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)とは、需要家と発電事業者が、小売電気事業者を介し、長期にわたって再生可能エネルギー電力を購入する契約です。またオフサイト型とは、電力を使用する場所から離れたところに各需要家向けの発電設備が設置されるものです。

ヒューテックノオリンと名糖運輸の関東地区12拠点において、KDS太陽光合同会社が太陽光発電設備によって発電した再生可能エネルギー電力を、小売電気事業者である関西電力株式会社を介して供給を受け、主に冷凍冷蔵倉庫にて利用しています。

再生可能エネルギーの使用量は年間約5,076MWhで、対象拠点における総電力量の約11%に相当し、年間約2,320tのCO2を削減します。

コーポレートPPAスキーム

森林資源の活用などによる排出削減および吸収

森林保全

高知、徳島の両県において、約800ヘクタールの森林「さがわの森」を管理する佐川林業では、「森林サイクルの循環を守ること」を最大のミッションとして、森林保全事業を行っています。

これらの森林から創出したカーボン・クレジット(J-クレジット※)を活用し、グループの事業活動に伴うCO2排出量を一部オフセットしています。

※J−クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。

| クレジット種別 | オフセットした排出量 |

|---|---|

| 2022年度 | |

| J−クレジット SGHグループ高知・徳島山林長期経営プロジェクト |

500 t-CO2e |

※対象範囲:SGHグループの事業活動に伴うCO2排出量(scope1+2)

※2023年度以降のオフセットは検討中

脱炭素社会に資する削減施策

サプライチェーン全体のGHG排出量等の削減に向け、脱炭素につながる、お客さまや協力会社向けの商品・サービスを展開しています。

また、従業員をはじめステークホルダーに向けたコミュニケーション手段として、動画コンテンツや冊子などを作成しています。

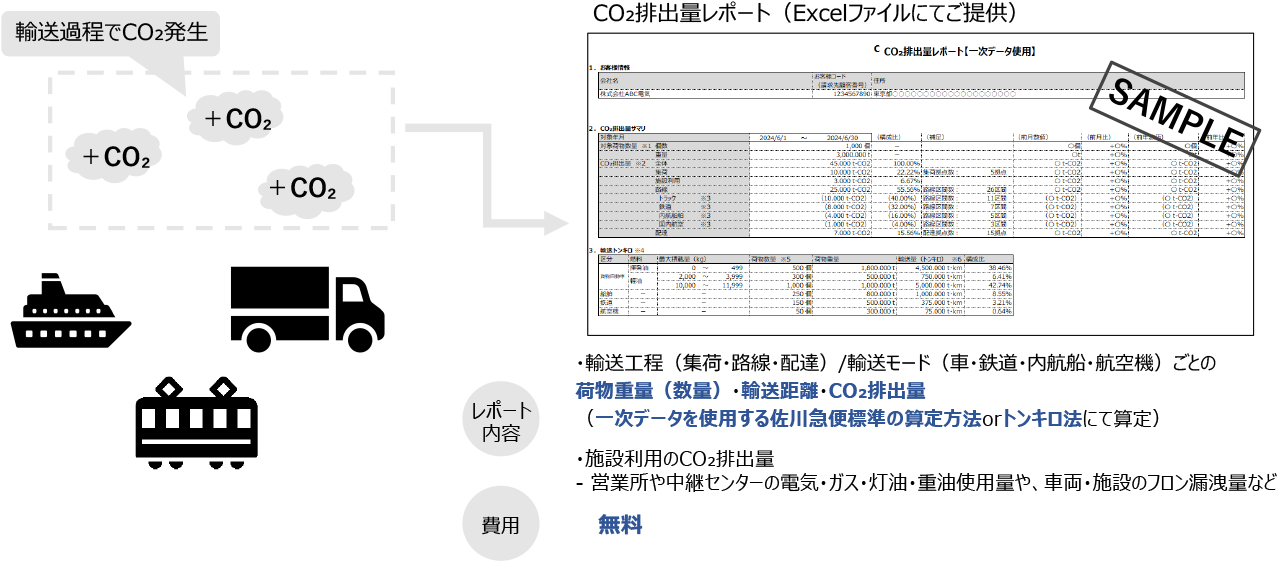

CO2可視化サービスの導入

佐川急便では、輸配送に係るCO₂排出量を可視化したレポートを提供する「CO2排出量可視化サービス」を2025年3月より全国で開始しました。お客様コードを基にお預かりから配達までの輸配送に係るCO2排出量を算定するもので、荷物1個単位でレポートの提供が可能です。算定結果は、CO2排出量の現状把握に加え、公開情報や公的機関への提出書類にも活用できるレポート内容となっています。佐川急便はこれからも、サステナブルなサプライチェーンの構築にも貢献できる新たな取り組みやサービスの開発に取り組んでいきます。

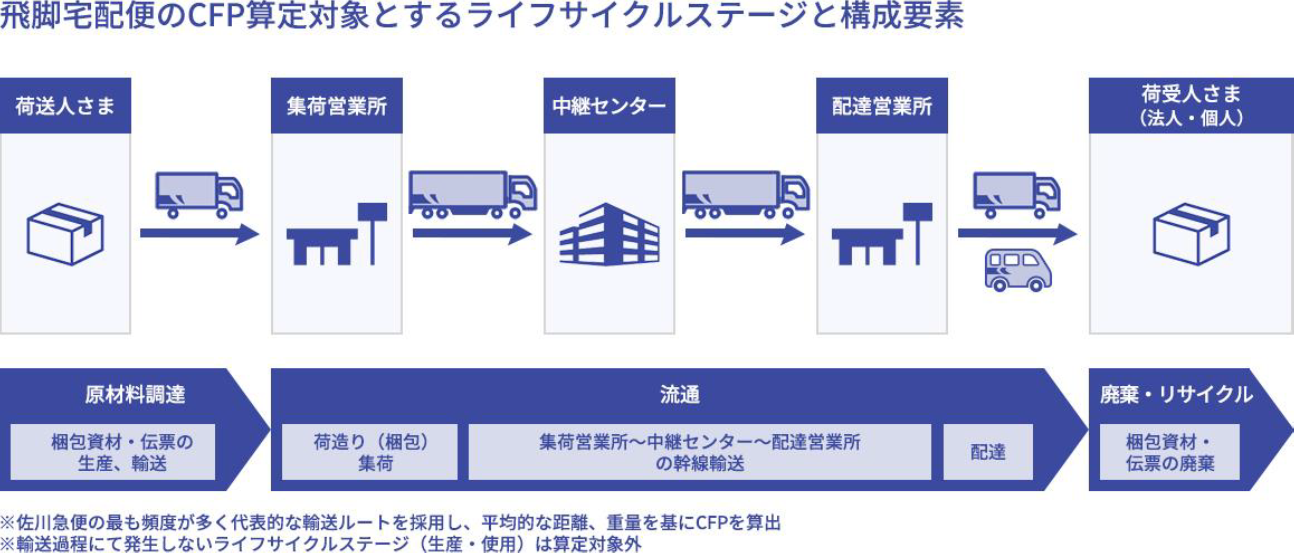

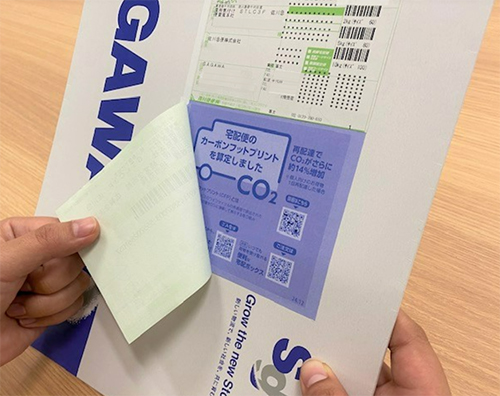

飛脚宅配便1個当たりのカーボンフットプリントを算定

佐川急便では、飛脚宅配便1個あたりのカーボンフットプリント※1を算定しました。環境省による「令和6年度製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業※2」に採択されたことにより実現した取組みとなり、輸送サービスを提供する物流企業が採択されたのは初めてとなります。算定には、環境省と経済産業省が公表しているカーボンフットプリントガイドライン及び佐川急便が受託した荷物の代表的な輸送経路、平均的な輸送距離と重量を用いています。CO2排出量の削減を加速させるため、また社会問題のひとつでもある再配達の抑制といったお客さまに「エコな選択肢」を提供する第一歩として、環境省のモデル事業に参加しました。今回の算定結果を踏まえ、環境負荷の大きい工程に着目してCO2排出量削減に取り組んでいくとともに、カーボンフットプリントの算定結果を伝票に表示するなど利用者への認知にも活用し、さらなる再配達抑制に向けた取り組みを検討、実施していきます。佐川急便はこれからも、環境負荷低減やCO2排出量削減などの取組みを推進し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

※1カーボンフットプリント(CFP)

製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通した温室効果ガス排出量を、CO2排出量として換算した値のこと

※22024年7月11日環境省発表 「製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業」への参加企業・業界団体等の決定について

気候変動に関する取り組み

気候変動への適応策

佐川急便では気候変動への適応に向け、以下の取り組みを行っています。

| 目的 | |

|---|---|

| 熱中症予防 |

|

| BCP/BCM |

|

気候変動への政策決定者との直接的なエンゲージメント

佐川急便は政府や自治体と災害協定を締結しています。災害時には協定に基づき、各避難所への緊急物資の輸送や物資集積拠点の運営などに協力します。

気候変動の影響による災害への対応に関し、佐川急便が培ってきた災害対応の経験を活かし、一刻も早い災害支援活動を行うためには、自治体などとの日頃からの連携が欠かせません。迅速な支援を可能にするため、政府や全国の自治体、大学、企業などと災害協定の締結を進めています。

また日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)に準会員として参画し、行政や政策立案者、業界団体などとの対話を通じて政府への気候変動問題に対する提言を行うなど、外部のさまざまな団体・プロジェクトに参画し、コミュニケーションを図っています。このほか、(一社)日本物流団体連合会の環境対策委員会委員、気候変動イニシアティブ(Japan Climate Initiative)の賛同企業として活動しています。

環境に配慮した事業推進