財務・経営企画担当取締役メッセージ

統合報告書2025より抜粋

私のミッション

この度、財務・経営企画担当取締役に就任いたしました髙垣考志と申します。

当社グループが掲げるありたい姿「お客さまおよび社会にとって必要不可欠な存在(=インフラ)であり続ける」を永続的に実現するためには、持続的に企業価値を向上し、市場から評価していただくことが重要だと思っています。

私の使命は企業価値および株価の持続的な向上にあり、その為には事業戦略と財務戦略・資本戦略を有機的に結び付け、一貫性を持たせることが重要となります。また、実効性を持たせる為には市場との対話が極めて重要であり、対話を通じて得られたフィードバックを次の戦略に的確に反映させ、戦略の精度と実効性を高める好循環を生み出していかなければなりません。経営企画・財務・経理・広報・IRを担当する立場として、これらを一貫して担うことに大きな責任を感じていますが、こうした好循環を生み出しやすい体制を活かし、当社グループの企業価値向上に向けて、スピード感を持って取り組んでまいります。

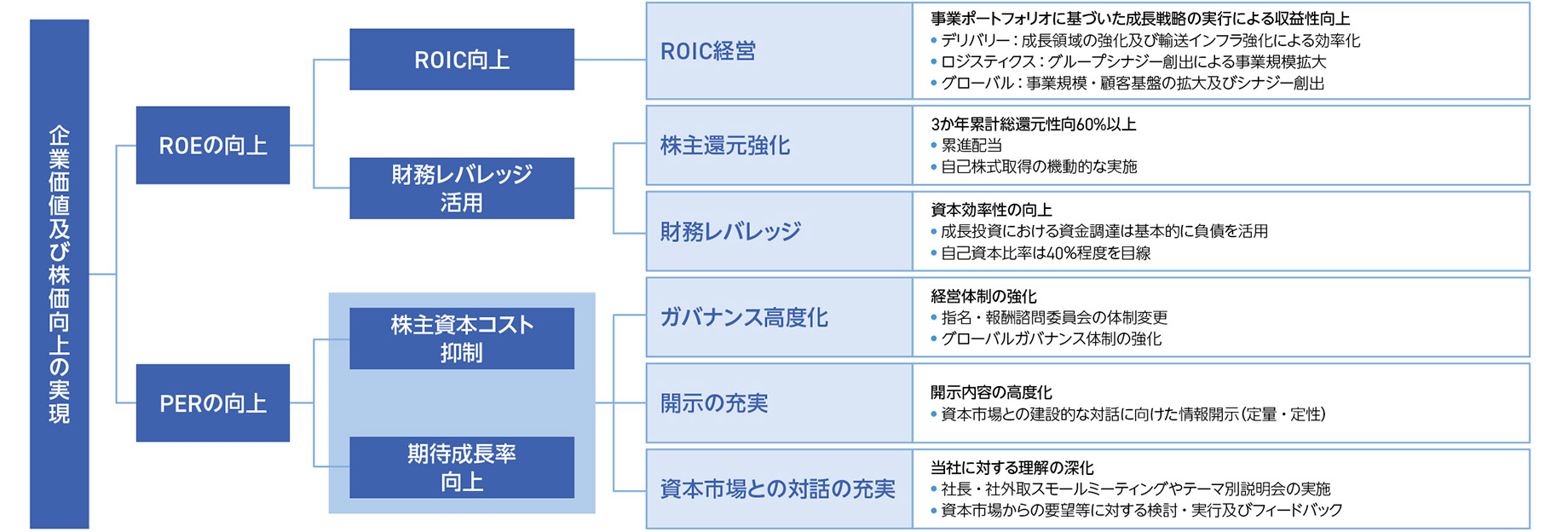

企業価値及び株価向上の実現に向けたプロセス

企業価値および株価の向上を実現するにあたって、当社では下図のような2つの柱を軸に、取り組みを推進してまいります。

企業価値及び価格の向上に向けたロジックツリー

1つ目の柱は、ROEの向上です。最優先すべきは、デリバリー事業を中心に、2件の大型M&Aのシナジーを極大化し、トータルロジスティクスをより盤石な事業基盤としていくことで、収益力を向上させることだと考えています。そして、これにより得られるキャッシュフローを適切にコントロールしながら、持続的に利益を生み出し、次の成長投資へと繋げていくことが重要であると考え、各セグメントの収益力向上と同時に、ROICの向上に向けた取り組みを強化してまいります。

2つ目の柱は、PER(株価収益率)の向上です。株主の皆さまのニーズを的確に把握し、リスク要因を抑制するとともに、当社グループの成長性や将来性に対する期待を高めていただけるよう、積極的な情報発信と対話を重ねてまいります。これらを通じて企業価値・株価の持続的な向上につなげていきたいと考えています。

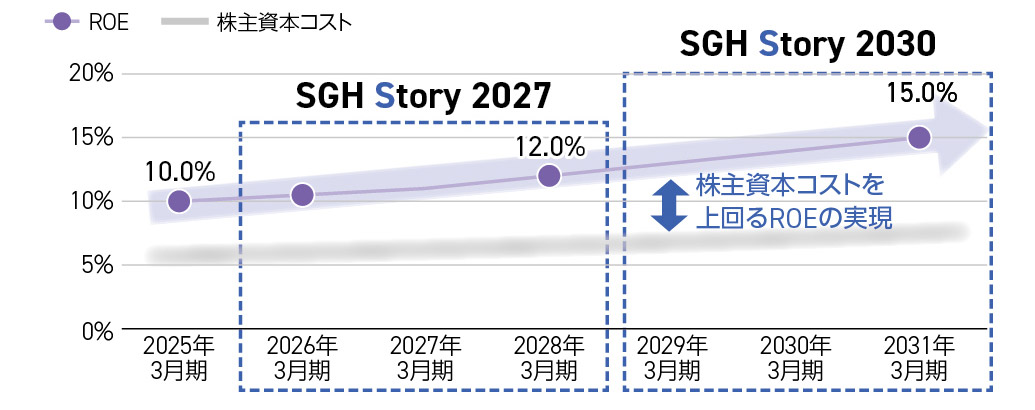

資本収益性に関する認識とROEの目標

収益力の向上に向けた施策

当社グループは、「ありたい姿」の実現に向けて、国内の宅配便事業を中心に、3PLやTMSなど、トータルロジスティクスの提供領域を拡大してまいりました。変化の激しい社会環境の中で、多様化・複雑化する物流課題を解決し、新たな価値を創造することで、持続可能な社会の実現に貢献し、お客さまのビジネスと共に持続的な成長を目指してまいります。2030年度までには、さまざまな顧客ニーズへの対応に加え、特に成長市場である海外での物流領域の拡張を進めることで、川上から川下まで広がる物流ソリューションを組み合わせて提供し、お客さまのサプライチェーン全体をコーディネートできる体制を構築してまいります。こうした戦略により、2030年度には営業収益2.2兆円、営業利益1,400億円、親会社株主に帰属する当期純利益980億円、ROE15%の達成を目指します。

中期経営計画「SGH Story 2027」は、「SGHビジョン2030」の実現に向けたセカンドステージです。詳細な戦略内容については統合報告書のP36以降に記載しておりますが、ここではポイントを絞ってご紹介します。

デリバリー事業

基幹サービスである宅配便においては、グループシナジーを最大限に活用し、成長市場の獲得による取扱個数の拡大、サービス品質の向上、適正運賃の収受や輸配送インフラの維持・強化、効率化に向けた投資にも継続して取り組むことで、宅配便の持続的な成長を実現してまいります。

宅配便の中でも、特に成長領域として位置づけているのが「リアルコマース」「越境EC」「低温物流」の3分野です。特にリアルコマースでは、観光・レジャー市場の拡大を背景に、農産品の直売所や道の駅、ホテルなど、個人のお客さまが多く訪れる場所をターゲットに、利便性の高い配送サービスを展開してまいります。低温物流については、後段にてご紹介いたします。

また、宅配便以外の輸送サービスであるTMSについては、いわゆる「2024年問題」以降の外注化ニーズの高まりを捉え、自家物流(物流専業者に業務を委託せず、自ら物流を行っている分野の市場)を含む物流市場全体においてサービスの拡充を図っています。

さらに、前中期経営計画期間中に着手した関東・関西・九州の3地域それぞれにおける大型中継センターの新設に向け、投資を進めています。これらの中継センターが稼働すると、中長期的には緩やかに増加すると見込まれる宅配便個数に対し、高い品質を維持しながらも対応できるキャパシティを確保できる他、拠点集約による輸送効率の向上および、最先端のマテハン導入による省人化・効率化が進み、収益力向上に寄与すると考えています。

ロジスティクス事業

2024年7月、名糖運輸およびヒューテックノオリン(以下、名糖/ヒューテック)をグループ会社化したことで、低温物流基盤を獲得しました。当社グループが持つラストワンマイル機能と、名糖/ヒューテックが担うサプライチェーンの上流~中流における低温物流機能を組み合わせることにより、国内屈指のコールドチェーンを構築します。こうした戦略の実現に向け、当社および佐川急便、名糖/ヒューテックのマネジメント層が緊密に連携をとりながら、シナジーの早期創出に向けた取り組みを推進しています。特に営業面では、佐川急便の営業力・提案力を活用し、低温物流に課題を抱えるお客さまに対して、名糖/ヒューテックの強みを活かした提案を行うなど、新たな取り組みが進んでいます。低温物流領域の強化は、ロジスティクス事業の収益基盤の拡充にとどまらず、宅配便の取扱個数の増加にもつながるなど、グループ全体のシナジー創出に寄与するものと考えています。

低温物流以外の領域においても、トータルロジスティクスの一環となる付加価値の高いサービスの提供や、効率化に資するマテハン投資を通じて、事業規模の拡大と収益性の向上を図ってまいります。

グローバル物流事業

「SGHビジョン2030」の実現に向けた事業戦略の方向性や事業ごとの収益性の違いを踏まえ、2026年3月期より「グローバル物流事業」セグメントを新設し、従来、ロジスティクス事業に区分していたフォワーディング事業や海外3PL事業を同セグメントに再編しました。グローバル物流事業では、インダストリの拡大と物流領域の拡大を通じ、グローバル物流の基盤拡大を進めます。このような観点で、2025年5月20日に、ハイテク・電子製品の航空輸送に強みを持つグローバルフレイトフォワーダーであるMorrison社を買収しました。今後の成長には、エクスポランカ社傘下にあるEFL(フォワーディング機能を有する事業会社の総称)とMorrison社とのシナジー創出が重要なポイントとなります。Morrison社は台湾を拠点とし、ハイテク・電子製品の航空輸送に強みを持つ一方、EFLはアパレルや日用品を中心に海上輸送に強みを持っています。両社のノウハウや顧客基盤を組み合わせることで、調達力向上による原価低減や新規顧客の獲得が期待できます。また、半導体業界において存在感が高まっている日本やインドへの事業展開など、日本を含むアジアの事業基盤強化による事業成長も見込んでいます。足元でもこうしたシナジーの早期創出に向け、PMI体制の構築に加え、Morrison-EFL間の事業面の連携を強化し、取り組みを進めています。

資本効率向上に向けた施策

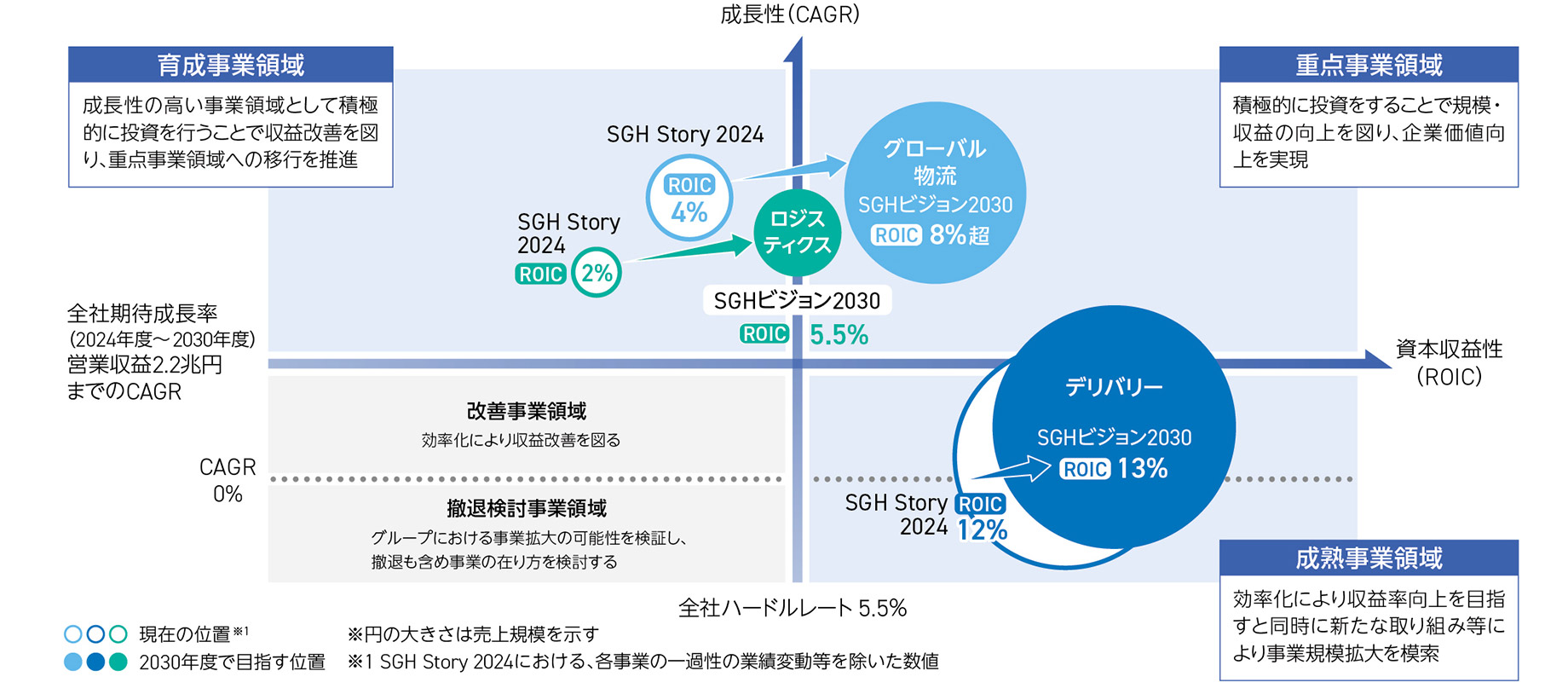

これまで、各事業の成長戦略についてご説明してきましたが、グループとしての各事業のマネジメントに関しては、連結ベースのROE向上に向けた各事業のROICの改善に重点を置き、「SGHビジョン2030」の事業ポートフォリオ戦略を策定しました。成長性と資本収益性に基づき、各事業の戦略の方向性を設定するとともに、各事業間のシナジーを拡大しながら、グループ全体の成長性と資本収益性をバランスよく維持・向上させてまいります。

事業ポートフォリオ戦略

当社グループは、足元の金利環境などを踏まえ、2026年3月期の全社ハードルレートを5.5%に設定しています。デリバリー事業について、ROICはこのハードルレートを超えるものの、市場規模は緩やかな成長にとどまることから、成熟事業領域と位置づけ、効率化により収益率向上を目指すと同時に新たな取り組み等により事業規模拡大を模索してまいります。一方、ロジスティクス事業・グローバル物流事業については、現段階ではハードルレートを上回るROICを創出できていないものの、将来成長性が高い事業と捉えており、育成事業領域と位置づけています。この2つのセグメントについては、積極的な投資を通じて収益改善を図り、育成事業領域から重点事業領域へと成長させてまいります。また、各セグメントのROICは年度単位で検証し、ハードルレートを下回る場合には、投資検討委員会や取締役会において、改善策の立案・実行プロセス等を議論してまいります。こうした取り組みを積み重ねることで、2030年度には、ロジスティクス事業でハードルレート超え、グローバル物流事業では8%超のROICを実現できるよう、事業ポートフォリオの最適化と経営管理を着実に進めてまいります。

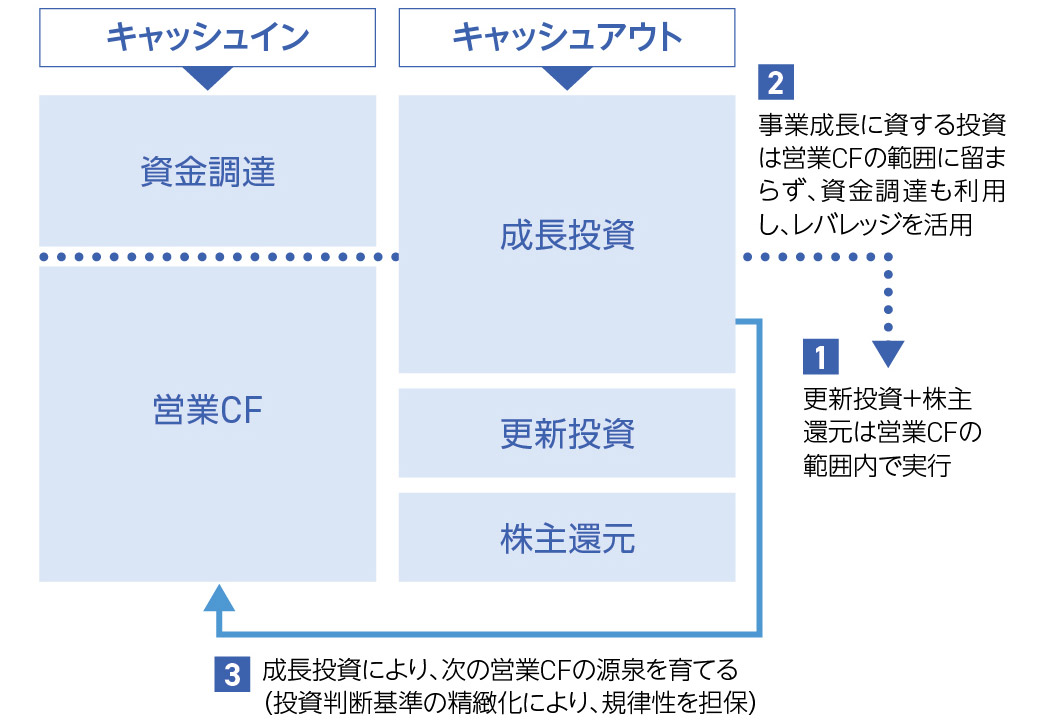

こうした事業ポートフォリオ戦略を踏まえ、事業によって生み出したフリーキャッシュフローの配分については、キャッシュアロケーションの基本方針として再整理しました。

- 施設等の更新投資や株主還元については、営業CFを原資とする

- 事業成長に資する投資は営業CFの範囲に留まらず、負債による資金調達も利用することでレバレッジを活用する

- 成長投資の実行により次の営業CFの源泉を育てる

キャッシュアロケーションの考え方

投資判断については、中長期で企業価値を向上させるリターンが確保できるかどうかといった定量基準(案件ROIC)を精緻化し、グループ戦略や事業継続上の必要性等の定性基準を合わせて総合的に判断することで、投下資本とリターンのコントロールを行ってまいります。資金調達について、成長投資においては基本的に負債を利用し、財務レバレッジを活用、資本コストの上昇を極力抑制します。一方で、財務健全性を考慮し、足元では自己資本比率は40%程度を目線とし、資本構成のバランスを見ながら対応してまいります。

株主還元については、営業CFを原資とし、本中期経営計画の3年間の総還元性向を60%以上と定め、累進配当を実施いたします。市場からの自己株式取得については、3カ年で600億円以上としていますが、2025年5月より450億円分の還元を実施しています。残りの150億円については、余剰資金や投資進捗等のバランスに鑑み、適切なタイミングで取得を行ってまいります。

また、バランスシートコントロールの観点で、手元現預金水準の見直しや保有資産の見直し等に取り組んでいきます。

期待成⾧率の向上に向けた施策

これまで記載した取り組みによってROEの向上を図るとともに、PERの向上を実現するため、ガバナンス体制の高度化および開示の改善や資本市場との対話の充実を図ることが重要だと考えています。中期経営計画においても重点戦略の9番目の項目として盛り込んでいます。

1.ガバナンスの高度化

経営の透明性・信頼性を高めるという観点で、ガバナンス体制の高度化に継続的に取り組んでまいります。2026年3月期に入って実施した、社外取締役によるスモールミーティング、社長によるスモールミーティングでも、機関投資家の皆さまから多くの貴重なご意見を頂戴しました。

中でもガバナンスに関するご指摘については、社内で速やかに議論を行い、指名・報酬諮問委員会の委員長を社外取締役へ変更する他、役員報酬制度の基準を明確化し、自己資本利益率(ROE)および株主総利回り(TSR)を目標指標として導入するなど、具体的なアクションにつなげました。また、役員持株会を設立することで、社内外の取締役が業績や株価向上に対するインセンティブを持てる体制を構築し、ガバナンスの実効性を高める取り組みも進めています。今後は、M&Aにより加わった2社のガバナンス体制の整備も含め、グループ全体でのガバナンス高度化に継続的に取り組み、企業価値の向上に資する経営体制の強化を図ってまいります。

2.情報開示の充実

これまで当社は、特に業績予想をはじめとする将来の計画に関して、実現可能性の高い事項については定量的な開示を行う一方で、不確実性の高い要素については定性的な表現にとどめる傾向がありました。しかしながら、こうした姿勢では資本市場の皆さまとの建設的な対話を十分に行うための情報としては不十分であると認識しております。

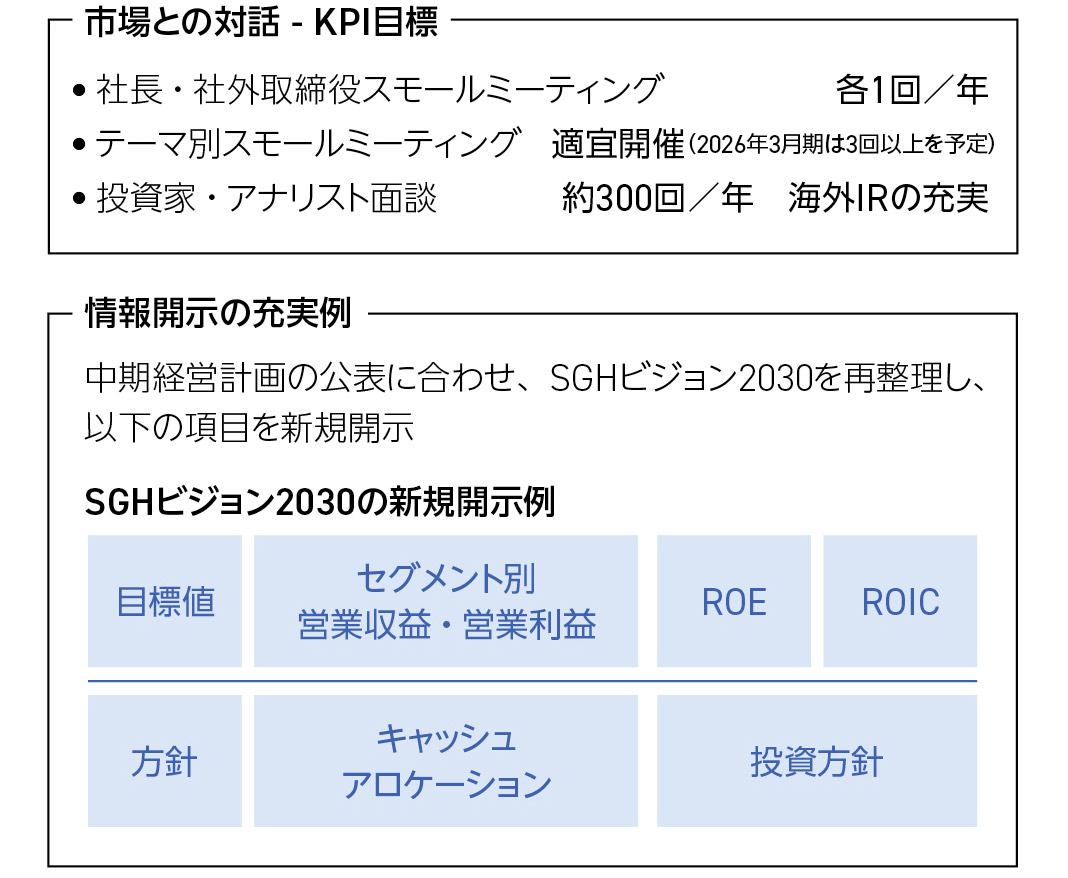

このような課題を踏まえ、今後は可能な限り定量的な情報を用いた、透明性の高い開示を推進してまいります。中期経営計画で、ROEやROIC、セグメント別の収益・利益の目標を明確化できたことは大きな一歩だと感じています。情報開示の充実に向けた取り組みはまだ途上ではありますが、引き続き皆さまから頂戴するご意見を真摯に受け止め、より良い対話の実現に資する開示のあり方を追求してまいります。

IRのKPIや情報開示の充実例

3.資本市場との対話の充実

当社はトータルロジスティクスを標榜し、事業は多角化していますが、各事業への理解を深めていただく努力が不十分であったと反省しております。特に名糖/ヒューテックやMorrison社の事業は、当社において重要な位置付けであると同時に、市場もこの2件のM&Aが成功するかに対して高い注目を置いていると理解しています。今後のシナジー創出による事業成長をより理解していただくためにも、一つ一つの事業等のテーマに絞った説明会を実施したいと考えています。

また、私がスモールミーティングや1on1ミーティングで対話させていただく中で、社内で捉えている当社グループの姿と、社外から見えている姿との間にはまだまだギャップがあることを改めて認識しています。その理由の一つに、頂いたご意見をどのように社内で検討し、取り組んでいるかを示してこなかったことがあると考えています。指名・報酬諮問委員会の体制変更は取り組みの一例ですが、今後も、資本市場の皆さまからのご意見を真摯に受け止め、社内での検討、そしてその内容をフィードバックさせていただき、次の対話につなげるといった好循環を作っていきたいと思っています。

今後もガバナンス及び開示・対話の質を継続的に高めていく必要があると思っており、皆さまとの建設的な対話を通じて、当社への理解と期待を高めていただけるよう、積極的に、そして誠実に取り組んでまいります。こうした好循環を生み出し続けることで、企業価値および株価の持続的な向上を実現してまいります。

取締役 財務・経営企画担当

髙垣 考志